Il razzismo deriva dell’etnocentrismo?

La prospettiva etnocentrica è quella di un gruppo che considera la propria realtà, i propri valori, la sua specifica “visione del mondo” (Weltanschauung), come criteri oggettivi ed universali con i quali avvicinare e “giudicare” altre realtà umane, altre culture e diversi sistemi di vita. Porre come centrali la propria realtà e la propria visione del mondo, porta a definire sé stessi come la più alta espressione dell’umanità. E’ noto che molti popoli si rappresentano con perifrasi ed espressioni come “il popolo degli uomini”, quasi che solo essi rappresentassero in modo compiuto l’umanità dell’uomo e, di contro, come se l’umanità degli altri nelle sue varie articolazioni (costumi, cultura, lingua, credenze, ecc.) andasse misurata con le proprie categorie elette a criterio universale e insuperato. In tal modo il giudizio sugli altri, da parte di chi si pone in una prospettiva etnocentrica, finisce per trasformarsi in un giudizio di conformità, nel senso che il valore e/o il disvalore dell’altro vengono ritenuti proporzionali alla vicinanza o alla lontananza dal proprio modello o sistema di vita, ai propri valori, alla cultura ed ai costumi di vita propri. In tal modo i valori e i criteri di classificazione della realtà di un gruppo o di una civiltà finiscono per essere considerati universali ed assoluti, anche se sono prodotti culturali e cambiano secondo i contesti geografici e storici. Nel mondo ellenico, ad esempio, l’appartenenza è data dall’avere la stessa lingua, la stessa cultura, gli stessi dei, mentre nelle comunità caratterizzate dal primato della religione, come gli ebrei, i cristiani e i musulmani, l’identità e l’appartenenza sono definite proprio dalla religione: “il popolo di Dio”, “la comunità dei credenti (Umma)” che riuniscono quanti condividono una stessa fede e la stessa appartenenza. L’ “entrata” o l’ “uscita” dalla comunità fideisticamente caratterizzata è data dall’adesione/a o dal distacco/da una certa fede.

Ogni popolo, ogni comunità organica, non effimera, tracciando le sue coordinate identitarie, segna allo stesso tempo i limiti dell’inclusione o dell’esclusione, che spesso sono definiti come i confini della civiltà, che tracciano le differenze tra quelli che sono i civilizzati e gli altri, i diversi, i “barbari”. Tanto nel mondo greco che nel mondo romano con barbaro non si definiva un popolo specifico, ma l’altro, l’alterità nelle sue molteplici manifestazioni e caratterizzazioni. Il barbaro è il “non greco” e il “non romano”, il diverso, l’altro: con questo termine i greci definiscono tanto i civilissimi persiani ed egiziani, che popolazioni con abitudini di vita più semplici e rustiche.

Claude Lévi Strauss ha ribaltato i criteri di valutazione sostenendo che chi pone la dicotomia civilizzati / non civilizzati, umani / selvaggi, acculturati / barbari assume “l’attitudine più rimarcabile e caratteristica di questi stessi selvaggi”. In altri termini assume una prospettiva propria al selvaggio, che è “colui che non relativizza le evidenze del proprio gruppo di appartenenza, che non pensa in modo decentrato”. Questa “selvatichezza” data dal non relativizzare il proprio dato identitario, la propria visione della vita, i propri stili comportamentali, che porta ad universalizzare il particolare e ad assolutizzare il relativo, è la malattia infantile di ogni popolo e, nello stesso tempo, è un percorso dell’esistenza individuale. Non di rado l’uomo rivive nella sua esperienza di vita le difficoltà di questo processo che consiste nel prendere le distanze dai propri dati identitari di appartenenza, spesso vissuti come “naturali”, scontati, immediati, senza alternative.

L’etnocentrismo però non è un destino ineluttabile né una condizione necessariamente escludente; il senso di appartenenza e la coscienza della propria identità possono convivere con la conoscenza, la presa d’atto, l’incontro con altre culture, con altri popoli, con il riconoscimento della diversità in quanto valore, piuttosto che non valore; può convivere con il riconoscimento della complessità e della pluralità riuscendo così a relativizzare non solo la propria condizione ma ogni condizione ed identità indagate.

Nella cultura europea (greca) la capacità di cogliere la peculiarità delle singole culture attraverso la conoscenza di specifici contesti, delle condizioni di sviluppo e delle interrelazioni dei popoli del Mediterraneo e del Vicino Oriente (ma pure di altri contesti più decentrati, dall’Africa all’India) si combina, a partire dalle guerre persiane con una più attenta riflessione sulla propria specificità, seppure con venature ideologiche legate al conflitto con l’impero persiano.

Se l’etnocentrismo più o meno accentuato porta sempre con sé in nuce il pericolo di una deriva razzista – la propria specificità come superiorità che fonda il diritto al comando – il razzismo propriamente detto si forma come dottrina con pretese scientifiche a partire dalla seconda metà del XVIII secolo e la sua immanente logica discriminatoria trova piena attuazione nella prima parte del XX secolo, prima con le leggi razziali persecutorie poi con l’annientamento fisico dei perseguitati, che portava alle estreme conseguenze le premesse e la logica del razzismo: l’alterità che si identifica con il disvalore va isolata, emarginata, perseguitata, distrutta, così come un virus va scovato, separato dal corpo sano, messo nella condizione di non nuocere, distrutto.

In Armenians-Aryans, “The blood myth”, the race laws of 1938 and the Armenians in Italy, NYC, Nova publishers science, 2016.

Cos’è e a cosa serve il razzismo?

Per i razzisti gli uomini si dividono in varie razze che si mostrano attraverso caratteri psico-fisici specifici, visti come i due volti di una stessa identità: ne sono la forma, (corpo) e la sostanza (spirito), tra loro speculari. I caratteri fisici sono ritenuti manifestazioni necessarie e conseguenti di una certa anima, di una data psiche che, a sua volta, può esprimersi e rappresentarsi solo attraverso certe caratteristiche somatiche: il corpo appare specchio dell’anima e viceversa. Un altro elemento che dà un senso e una continuità, cioè un’identità ed una storia alla razza, è la convinzione che i caratteri razziali si trasmettano nel tempo da padre in figlio, attraverso le generazioni, processo che dà vita al presunto formarsi di una “razza”.

Consideriamo in sintesi le differenti questioni, a partire da quella iniziale: una prima ovvia considerazione è che nessun gruppo umano presenta gli stessi caratteri, né per ciò che riguarda la psiche, il carattere, lo “stile” o l’anima che dir si voglia, né dal punto di vista fisico. Tutt’al più abbiamo alcuni caratteri più ricorrenti di altri nella struttura corporea (altezza, colore della pelle e degli occhi, ecc.) senza considerare che se volessimo definire l’ “anima” o la “psiche” della presunta razza lappone o dell’ altrettanto presunta razza italiana, cadremmo nell’ideologia, cioè in costruzioni arbitrarie e discutibili, in teorie del tutto soggettive o in miti – “idee forza” –, cioè costruzioni finalizzate a formare dei modelli di riferimento soggettivi ed emotivamente coinvolgenti, capaci di ergersi a modello e di motivare l’azione, rientrando, appunto, nella categoria del pensiero mitico e/o ideologico.

Attraverso le analisi degli stessi razzisti si può negare l’altro assunto comunemente accettato, della corrispondenza tra corpo e psiche. In realtà l’idea di razza servì all’inizio, nel XVIII° secolo, a classificare elementi del mondo fisico e naturale come le piante e gli animali. Solo nel corso del XIX° secolo tali criteri furono usati in modo improprio per definire le caratteristiche delle presunte razze umane, a partire da aspetti fisici come il colore della pelle, la misura del cranio, il colore dei capelli e persino le singole componenti del viso, come il naso, le labbra, le sopracciglia.

Si stabilì un indebito ed indissolubile legame tra tratti fisici ed elementi come la psiche e il carattere, per giunta universalizzandoli, come se fossero patrimonio di un continente, parlando ad esempio di africani e di asiatici, di razza bianca e razza nera, ecc.

Per i razzisti, però, il dato principale, quello che avrebbe definito ogni presunta razza, non era di ordine spirituale, culturale, cioè quello più propriamente umano, ma di tipo fisico e si faceva derivare il dato culturale (lo stile di vita) da quello biologico (la corporeità), in una logica di tipo deterministico. Pseudo-scienziati cultori di pseudo-scienze come la fisiognomica e la frenologia, sostenevano di poter definire il carattere, la psiche, gli ideali o le miserie di un individuo dai tratti del volto o dalla misura del cranio, distinguendo il cranio dolicocefalo (allungato) o brachicefalo (corto). Si elaboravano pure varianti altrettanto arbitrarie, come l’angolo facciale ideato da Peter Camper, per cui le differenze di angolo (più o meno retto, più o meno acuto) misurato dalla retta fatta partire dalle labbra e tirata fino alla fronte, avrebbe svelato i misteri dell’animo umano: un bel cranio dolicocefalo di un uomo bianco, con capelli biondi ed occhi azzurri, di per sé poteva essere assunto come indice di appartenenza ad una buona razza. Il dato presentato come un’evidente prova dell’esistenza delle razze, sarebbe stato quello che postulava l’esistenza di tre razze: la bianca, la nera, la gialla. Anche questa classificazione, però, non rispecchia la realtà, non solo perché gli Orientali – in particolare i cinesi ed i giapponesi – non sono gialli ma hanno la pelle bianca, ma pure perché esistono notevoli varianti e sfumature di uomo bianco e di africano, senza considerare popoli come gli indios e i nativi d’ America che non possono ricondursi a nessuna delle tre “razze” ricordate. In ultima istanza, però, la sola “razza” riconosciuta per tale, nel senso del valore, è stata la razza bianca mentre la razza “gialla” e quella nera in particolare, sono state sempre considerate due razze subalterne.

Questo spiega anche perché il razzismo, almeno nelle sue forme iniziali e non del tutto dichiarate, si sviluppi sul piano storico per tentare di dare una giustificazione del colonialismo e della tratta degli schiavi, della riduzione di uomini che vivevano liberi nei loro atavici territori a coloni sfruttati e dominati, o addirittura ad esseri umani spodestati dei diritti sulla loro vita e sul loro destino, strappati dalle loro terre e schiavizzati.

Questo problema si pone in età moderna all’inizio del XVI° secolo nelle disputaziones, cioè sulle discussioni che si ebbero tra i colonizzatori spagnoli sulla sorte da riservare agli indios, a partire dalla definizione della loro natura e del valore delle loro persone. Sarà necessaria nel 1537 un’enciclica di papa Paolo III, la massima autorità della cristianità, la Sublimis Deus, per ribadire in modo perentorio che gli autoctoni del Sud America erano “veri homines” (veri uomini).

Una delle madri del razzismo fu la tratta degli esseri umani, ridotti in schiavitù e trasportati dall’Africa per soddisfare le richieste di manodopera servile, una “merce” acquisita a costo zero perché razziata nei territori d’origine, nel cuore dell’Africa. Il tentativo di giustificare questa ignobile pratica produsse elaborazioni razziste, cercando di spiegare lo sfruttamento di milioni di uomini e donne con l’argomento che in fin dei conti non erano esseri umani in senso pieno, ma schiavi: non per accidente ma per natura, riprendendo una famosa e contraddittoria tesi aristotelica.

In altri termini, e siamo quindi nel cuore della questione razziale, ogni teoria, ogni dottrina, ogni mito della razza cela e rinvia ad un tentativo di giustificare il dominio di un popolo su altri popoli, a partire dall’assunto che esistono razze diverse, che rispecchiano un ordine gerarchico di tipo valoriale il quale si esprime su molteplici livelli – dalla potenza all’estetica – e che legittima il governo dei migliori sui meno dotati, che sarebbero pure i meno civili, i meno “belli”, i meno capaci.

Il cuore, il nucleo duro di ogni teoria razzista è proprio questo: esistono razze diverse ordinate gerarchicamente, quelle che più rappresentano e incarnano l’ideale di uomo -per i tratti fisici e la cultura- hanno un naturale diritto di ordinare il mondo secondo i loro superiori valori, la loro superiore cultura, la loro capacità operativa, amministrativa, tecnologica e, last but not least, “militare” e distruttiva.

A partire da questi presupposti si legittima, o almeno si pretende farlo, il dominio di uno o più popoli su altre genti, il colonialismo, la schiavitù, la segregazione razziale.

Se considerassimo il razzismo, al di fuori della logica di potenza e di dominio ad esso connessa, avremmo dello stesso una visione del tutto fuorviante che non ci sarebbe di nessun aiuto a comprendere il fenomeno storico che ha caratterizzato con esiti drammatici la politica dell’Europa nel XIX° e XX° secolo ed in particolare quella forma di razzismo che è l’antisemitismo, fenomeno che ha prodotto nel cuore della civilissima Europa diversi milioni di morti nel volgere di pochi anni.

In Armenians-Aryans, “The blood myth”, the race laws of 1938 and the Armenians in Italy, NYC, Nova publishers science, 2016.

Classicità purpurea: i Fenici alle origini della civiltà europea

Il mondo classico, se con questo termine intendiamo il mondo della cultura, della ricerca, delle arti, dell’esplorazione, della scienza e di tutto ciò che comunemente poniamo alla base della civiltà, non si può esaurire nel solo Occidente. Non solo perché alcune realtà come la Grecia, con le quali spesso è stato identificato, sono state la sintesi di culture diverse, ma anche perché i contributi di civiltà spesso fondamentali in ambiti diversi sono stati più volte ignorati e rimossi nella storia della cultura europea. In altri termini, “il ‘mondo classico’, ancora oggi celebrato come la fonte di gran parte della civiltà occidentale, non fu mai una realizzazione esclusivamente greco-romana, ma è il risultato di una serie ben più complessa di rapporti tra molti popoli e culture differenti”.

Phoenician temple of Baalbek

Un caso paradigmatico fu quello dei Fenici un popolo che per quasi 1000 anni fu uno dei protagonisti, in ambiti diversi, della storia del Mediterraneo. Grandi navigatori, commercianti, esploratori, inventori e colonizzatori ebbero il mare come elemento unificante della loro vita e della loro storia. La loro terra d’origine, la Fenicia, corrisponde in gran parte all’attuale Libano e ad una piccola parte della Siria (dal Golfo di Alessandretta alla striscia di Gaza), dove in modo simile al modello greco, esisteva una struttura politica formata da “città stato” libere ed auto-governate, legate fra di loro da vincoli religiosi ed accordi federativi.

Le città più famose furono Tiro, Sidone Tripoli e Biblo: promossero il movimento di colonizzazione che interessò buona parte del Mediterraneo, la costa occidentale dell’Africa fino a Gibilterra, ma pure la costa della Spagna meridionale e grandi isole come Cipro, la Sicilia e la Sardegna occidentali. I Fenici furono anche colonizzatori delle coste atlantiche del Marocco e della Spagna, soprattutto grazie all’espansionismo cartaginese.

La prima colonia di Tiro secondo la tradizione è Cadice, la Gadir fenicio-cartaginese, la Gades dei Romani. Questa colonia sul mare, come tutte le colonie dei Fenici, risale secondo la tradizione al XII secolo: a Gadir si celebrano i preparativi per la campagna in Italia di Annibale, a Gadir, l’estremo occidente fenicio e del mondo si concentrò l’ultima resistenza dei Cartaginesi in Spagna.

La più celebre colonia dell’Occidente fenicio fu la “Città Nuova”, Qart Hadasht, signora dei mari come la città madre Tiro, di cui Ezechiele dice: “in mezzo ai mari è il tuo dominio”. Cartagine che alla vigilia della terza guerra punica Polibio (XVIII,35,9) definisce “la più ricca del mondo” e che Appiano colloca tra le potenze mondiali al secondo o terzo posto dopo Roma, è la sola colonia fenicia di cui ci è stato tramandato il mito di fondazione attraverso il poema di Virgilio, l’Eneide.

Come nel contesto coloniale greco, a sua volta Cartagine promosse la fondazione di altre colonie e dopo la caduta di Tiro nel 573 a.C. divenne il punto di riferimento e la protettrice dell’emisfero fenicio mediterraneo.

Pressoché tutti gli studiosi dei fenici, concordano nell’attestare la mancanza di un’auto documentazione da parte dei Fenici della loro storia. Le notizie che sappiamo sui Fenici ci vengono dai loro competitors: ebrei, greci e romani e spesso tali notizie sono legate a momenti di contrasto in ambito economico e militare.

Omero ci presenta i Fenici come commercianti e pirati e i Fenici rappresentarono i più attivi concorrenti dei greci nel commercio mediterraneo, come pure marinai ed ufficiali fenici costituirono la spina dorsale della flotta imperiale persiana che si scontrò con i greci a Capo Artemisio, a Salamina e all’Eurimedonte.

L’attività alla quale si ricollegano molte delle caratteristiche specifiche dei Fenici è il commercio. Secondo Plinio (Naturalis Historia, VII, 199) furono i cartaginesi ad inventare il commercio, ma le attività commerciali dei Fenici nel Mediterraneo e sulle coste atlantiche risalgono ad alcuni secoli prima della fondazione di Cartagine, che le fonti antiche fanno coeva di Roma o di poco più antica.

Lo stesso nome che diedero ai Fenici, si riferisce ad un’attività di produzione e commercializzazione di abiti e stoffe di porpora, una merce rara, preziosa, ricercata e presente presso le corti e le società aristocratiche del Mediterraneo. I Fenici, appunto i “Purpurei”, quelli che producono e commercializzano manufatti in porpora, un colore rosso tratto da un pigmento di origine organica che deriva da un mollusco appartenente alla famiglia dei muricidi.

I Fenici furono gli antesignani della libera intrapresa commerciale e già ai tempi di Omero i mercati-navigatori Fenici agivano in piena autonomia facendo riferimento ad una serie di contatti, mercati e colonie molti dei quali da loro stessi costruiti, in uno spazio geografico che andava dall’Anatolia all’Atlantico e che attraversava tutto il Mediterraneo.

I Fenici trasportavano e commerciavano merci di loro produzione e quelle che trovavano negli empori che frequentavano, dalle isole del Nord Europa ricche di metalli come lo stagno il rame e l’argento alla costa atlantica dell’Africa da dove traevano avorio, oro, animali esotici.

Ma erano assai pochi i prodotti che i Fenici non acquisivano, trasportavano, vendevano e scambiavano: dal vetro al vino, dal vasellame all’olio e in modo particolare sale e tonno. Si è parlato, per la sola Sardegna, oltre che del ricco commercio dei cereali anche della “Via dei metalli”, della “Via del sale” e di quella del tonno, in considerazione del fatto che molte tonnare erano collegate ad insediamenti Fenici.

Da una serie di relitti di navi fenicie, molti dei quali prossimi alle coste italiane, sono stati rinvenuti carichi “misti”, di materiali – soprattutto anfore e ceramiche – dalle più diverse provenienze, in particolare greca ed etrusca.

L’elemento naturale dei Fenici era il mare, di loro si potrebbe dire quello che Appiano riporta a proposito dei Cartaginesi, definiti thalassobiotoi, “coloro che vivono sul mare”. Le vere abitazioni dei Fenici sono le navi, da quelle lunghe poco più di dieci metri, fino alle triremi, e a quelle in grado di trasportare centinaia di tonnellate di merci. Con le navi i Fenici navigavano, esploravano, commerciavano e combattevano. Ognuna di queste attività rinviava ad una straordinaria padronanza di quella che i Greci chiamavano la techne nautike, la tecnica nautica o arte della navigazione. Lo stesso combattimento in mare, fra triremi, si effettuava essenzialmente attraverso due manovre: di penetrazione (diekplous) e aggiramento (periplous) delle navi nemiche, manovre che richiedevano un perfetto addestramento dei rematori e dei marinai e che erano finalizzate e speronare con il rostro e a far colare a picco la nave nemica .

La trireme era di fatto un siluro di superficie che arrivava a velocità sostenuta sul fianco della nave nemica, la speronava e l’affondava. L’arma letale era la trireme stessa, la sua velocità, la sua forza d’urto e di penetrazione garantite dall’abilità dei rematori e dei marinai.

Non pochi studiosi ritengono che i Fenici siano stati i primi costruttori delle triremi, anche se Tucidide sostiene che i primi in Grecia a costruire una trireme siano stati i Corinzi.

È comunque un fatto accertato che le navi fenicie e puniche furono un modello di ingegneria nautica, al punto che (come racconta Polibio, I,20,59, in alcuni passi riferiti a due celebri episodi della prima guerra punica) quando i Romani riuscirono a catturare due cinqueremi cartaginesi, le usarono poi come modello di riferimento per costruire la propria flotta. Appiano riporta un episodio della terza guerra punica di cui non riesce a dare una convincente spiegazione. Si tratta della improvvisa sortita di una flottiglia di 50 navi in assetto di guerra dal porto militare di Cartagine. Una squadra che agli stessi romani sembrò essersi materializzata dal nulla, visto che fino a qualche settimana prima gli arsenali militari erano quasi vuoti, poiché il trattato del 201 a.C. aveva limitato a 10 navi da guerra la consistenza della flotta militare cartaginese. La spiegazione di questo episodio, che ha evidenti riscontri in reperti archeologici, è legata alla capacità dei cartaginesi di predisporre delle navi da guerra prefabbricate, che poi venivano rapidamente assemblate e messe in grado di navigare.

L’abilità nella navigazione dei Fenici non dipese solo dall’eccellenza delle navi che furono in grado di allestire, ma essenzialmente dalla perizia con la quale seppero condurle nei mari del mondo allora conosciuto. “I Fenici per primi usarono l’osservazione delle stelle nella navigazione”, osserva Plinio e Strabone (XVI, 23) riferisce ammirato dell’abilità dei naviganti Fenici, in particolare i marinai di Sidone che, a suo dire, combinarono la pratica della navigazione notturna allo studio dell’astronomia e dei calcoli matematici. Le principali stelle di riferimento erano l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, stelle che quasi mai si “bagnano nell’Oceano”, come leggiamo in Omero e in Virgilio, che cioè rimanevano visibili da ogni latitudine. In particolare, per i Fenici, Fidissima Nautis, guida affidabilissima era l’Orsa Minore, come ricorda Silio Italico, al punto che questa stella era chiamata anche Phoinike, “stella fenicia”.

La conoscenza dell’elemento marino, l’abilità di costruttori nautici, la perizia nella navigazione grazie all’ausilio dei calcoli matematici e dell’astronomia che rendeva possibile la navigazione notturna e l’utilizzo di rotte non praticate da altri, permise ai Fenici una serie di performance straordinarie, come il periplo dell’Africa, di cui Erodoto ci ha lasciato un affascinante resoconto, e la navigazione nei freddi mari del Nord Europa, praticamente sconosciuti a marinari come i Greci e gli Etruschi. Delle imprese dei marinari Fenici agli ordini del Faraone Neco II (609-504 a.C.), come di quella di Imilcone e Annone ci è rimasta una significativa documentazione.

Non si tratta solo di un sapere “pratico”, di conoscenze tratte da una secolare esperienza; Strabone ricorda che i Greci appresero dai Fenici l’astronomia e la matematica che questi ultimi svilupparono e applicarono nei loro viaggi ed in particolare nella navigazione notturna, stabilendo un nesso tra osservazione, ricerca, applicazione e verifica dei risultati per poi riconsiderare lo stesso dato teorico, secondo una procedura che sta alla base della ricerca moderna.

È stato giustamente sostenuto che “nulla fermava i Fenici”, né le distanze spesso estreme, né le condizioni del mare, né l’ostilità delle popolazioni che incontravano. Imilcone fu il primo ammiraglio di cui abbiamo notizia a fare una ricognizione sulle coste atlantiche dell’Europa, probabilmente su incarico del Senato cartaginese, per stabilire rotte commerciali con le isole Cassiteridi, a Sud dell’Inghilterra, in regioni ricche di metalli.

I Fenici non furono degli inventori e degli innovatori solo nell’ambito della navigazione e del commercio; autori greci come Erodoto (V, 85), Diodoro Siculo (V, 74, 1) e Plinio nella Storia Naturale (V, 13, 67) riconoscono che l’alfabeto fu un’invenzione dei Fenici, invenzione che rivoluzionò la storia dell’umanità, nel contesto mediterraneo e nel mondo perché permise il passaggio dalla scrittura cuneiforme composta di circa 600 segni, riservata ad un’élite che l’apprendeva attraverso un lungo e complesso insegnamento, ad una scrittura di 22 consonanti di facile comprensione: “fu una invenzione che permise a uno strato vastissimo della popolazione l’accesso alla scrittura, quindi alla conoscenza e consentì a più testimoni di scrivere la storia”.

Secoli dopo la scrittura si combinò con la carta, un’invenzione di origine cinese poi rielaborata dagli arabi. La rappresentazione semplificata della conoscenza, resa accessibile a tutti attraverso l’alfabeto, avrà uno strumento di conservazione formidabile, la carta, che è allo stesso tempo uno straordinario elemento di diffusione dei risultati del sapere umano.

La rappresentazione, la conservazione e la diffusione della lingua, cioè della conoscenza e della riflessione umana, sono le precondizioni essenziali perché una cultura e una civiltà possano svilupparsi, avere coscienza e memoria di sé. La storia mostra che tali precondizioni sono state rese possibili da tre popoli considerati dal comune sentire anti-occidentali per eccellenza: Fenici, Cinesi e Arabi.

Se i Fenici possono considerarsi gli artefici di una civiltà del mare e per altri versi della parola scritta, possono considerarsi anche, almeno nella versione punica, una civiltà della terra.

Catone il Censore per rappresentare ai membri del Senato romano la pericolosità di Cartagine, seppure già vinta per due volte, portò nel Senato un cesto di fichi e fece osservare ai senatori che quei fichi erano stati raccolti a Cartagine tre giorni prima. Il significato di questo aneddoto è chiaro: Cartagine era vicina, Cartagine era prospera, Cartagine era pericolosa. Il Senato romano capì il messaggio e, servendosi di un pretesto, avviò la terza guerra contro Cartagine, che si concluse con la sua distruzione. Dopo la prima guerra punica e la perdita della Sicilia occidentale, a cui seguì di lì a poco la perdita della Sardegna, in seguito ad un colpo di mano dei Romani, che con un pretesto si impadronirono dell’isola, Cartagine si ricostruì nella Spagna meridionale un entroterra funzionale ai suoi interessi economici e commerciali. In questo contesto nacque il pretesto per scatenare il secondo conflitto fra Roma e Cartagine. La guerra si concluse con la battaglia di Zama e il ridimensionamento territoriale e strategico di Cartagine, che portò alla perdita di tutte le colonie puniche nel Mediterraneo e sulle coste atlantiche e a poter contare solo sull’entroterra africano. Ancora una volta Cartagine seppe ridefinire il suo sviluppo economico, incrementando l’agricoltura nel territorio africano, ottenendo dei risultati per più versi straordinari. Diodoro Siculo ci ha lasciato una suggestiva descrizione delle ampie distese coltivate intorno a Cartagine, più simili a giardini che a campi, ed il Senato Romano fu talmente colpito dall’agricoltura cartaginese da far tradurre in latino i 28 volumi dell’opera di Magone sull’agronomia.

Voci autorevoli nel mondo greco e latino riconobbero i valori dei Fenici d’Oriente e d’Occidente. Aristotele considera il sistema politico cartaginese simile a quello di Sparta e Cicerone attribuisce il predominio cartaginese durato 600 anni ai principi politici a cui la città si attenne.

Il contributo dei Fenici non si limitò alla tecnica nautica, alle invenzioni, alle esplorazioni o all’organizzazione del commercio su scala trans-mediterranea ed intercontinentale, ma investì un campo, quello del diritto, nel quale i Greci e i Romani si erano sempre considerati i depositari. Scrive Micheal Sommer: “La parola greca poinikazein (‘feniciare’) è documentata sul piano epigrafico. Il termine significa all’incirca ‘elaborare uno statuto giuridico’, mentre era detto poinikistas un esperto che si occupasse per incarico pubblico della stesura scritta della legge. Se una lingua è degna di fede, alle origini della polis e della loro tradizione giuridica stavano i Fenici”.

La millenaria storia dei Fenici mostra tra l’altro quanto poco utile sia la categoria di “Occidente” per spiegare le vicende storiche nel contesto antico come in quello contemporaneo. I Fenici furono presenti in tutto il Mediterraneo e se la loro terra d’origine si trova ad Oriente, furono i soli a colonizzare le coste atlantiche della Spagna e dell’Africa settentrionale e la stessa campagna militare di Annibale contro Roma fu presentata, da parte romana, come quella di un nemico che veniva “dalle ultime spiagge del mondo, dallo stretto dell’oceano e dalle colonne d’Ercole”. Invece, da parte punica, come l’impresa di un condottiero che veniva dall’Occidente “a cancellare il nome di Roma e liberare il mondo”.

Anche grazie alle osservazioni sin qui fatte, possiamo concordare con Micheal Sommer che “L’ottica classicistica nei confronti dell’antica civiltà mediterranea appare scientificamente superata e si espone per giunta al sospetto di eurocentrismo” sia perché il mondo Greco e Romano furono fortemente influenzati da altri contesti culturali, sia grazie al ruolo autonomo e condizionante di realtà come quella rappresentata dai Fenici, che per secoli giocarono un ruolo da protagonisti in ambiti come la navigazione, l’esplorazione, l’astronomia, il commercio ecc. dando un notevole contributo allo sviluppo di queste discipline. Allo stesso tempo appare inadeguato “il paradigma di un mondo Mediterraneo diviso da Oriente a Occidente”, anche grazie a realtà come quella appena descritta: “Proprio i Fenici dimostrano che è tempo di sostituire a tale paradigma nuovi modelli concettuali più fortemente orientati sull’intreccio multipolare di rapporti e sui singoli attori”.

Tratto da The Myth of western civilization. The west as an ideological category and political myth, NYC Nova publishers science, 2021.

Le molte religioni cristiane dell’Occidente

….a partire dall’Editto di Costantino che legittima il Cristianesimo come “religio licita”, cioè come religione riconosciuta ed ammessa nell’Impero, a cui segue con Teodosio l’elezione del Cristianesimo a religione dell’Impero, il Cristianesimo assunse il ruolo di religione dell’Europa e l’Europa di continente cristiano per eccellenza. La stessa storia, prima dell’Europa e poi – grazie al suo primato politico, militare ed economico – del mondo viene fatta iniziare e coincidere con la storia del Cristianesimo: la nascita di Cristo segna una cesura drammatica nel corso del tempo, stabilendo un prima e un dopo, un ante e un post Christum. Del resto, la cronologia universalmente riconosciuta è quella stabilita sulla base della nascita di Cristo. Oggi ci troviamo nel XXI Secolo, in riferimento all’evento che ha dato un nuovo senso al tempo, la nascita di Gesù Cristo.

Il Cristianesimo nel volgere di qualche secolo diventa non solo la religione, ma la cultura dell’Europa, influenza e condiziona tutti gli ambiti della vita, tanto pubblica che privata, e la storia dell’Europa diviene quella dei suoi “secoli cristiani”.

In realtà l’identificazione fra Europa o tra quella che è stata definita l’Euro-America, cioè l’occidente liberal-democratico ed il Cristianesimo, è assai problematica, seppure Europa e Stati Uniti siano, almeno formalmente, due continenti cristiani. In realtà sarebbe più corretto dire che nell’Europa, negli Usa ed in altre realtà occidentali come il Canada e l’Australia, nel corso del tempo si sono affermate varie forme di Cristianesimo che hanno spesso convissuto in modo conflittuale, giungendo a combattersi violentemente, fino alla reciproca scomunica.

I contrasti all’interno della comunità dei seguaci di Gesù Cristo sono nati all’indomani della morte del Maestro ed hanno riguardato molteplici aspetti: dalla scelta degli interlocutori a cui indirizzare la “buona novella” cristiana, alla dottrina, cioè agli elementi su cui fondare la fede, ai riti liturgici, all’organizzazione della comunità dei credenti ed alle gerarchie da stabilire al suo interno, che avrebbero condizionato ed orientato anche dottrina e disciplina del “popolo di Dio” e delle sue guide, cioè del clero nei suoi vari ordini e gradi.

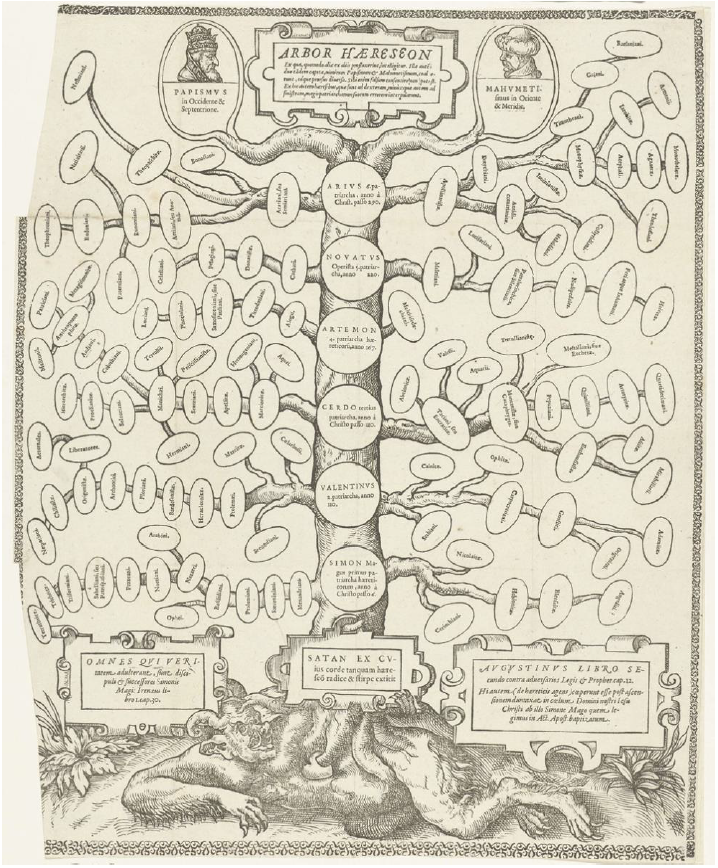

Nel Rijksmuseum di Amsterdam c’è una stampa risalente al 1560 e che rappresenta l’”albero delle eresie”. Vi è riprodotto un albero che affonda le sue radici nel corpo di Satana e che ha sui rami, come fossero frutti, più di centoventi iscrizioni che rinviano ad altrettante eresie.

Albero delle eresie, Rijk Museum, Amsterdam

Alla base della stampa, sui due lati, sono riportate due passi di Ireneo e Agostino di Ippona contro Simon Mago, ritenuto il proto-eretico per eccellenza e il capostipite di tutti gli eretici.

Ai vertici dell’albero, sull’ultimo ramo di destra è rappresentato il volto di un uomo con un turbante turco e con la scritta “Maomettanismo nell’Oriente e nel Meridione”, mentre sull’ultimo ramo di sinistra c’è l’effige di un uomo con una tiara, con la scritta “Papismo in Occidente e Settentrione”.

Non desta meraviglia che l’Olanda calvinista, in conflitto con Filippo II di Spagna campione del cattolicesimo più intransigente, fosse ostile al papa di Roma, guida di tutti i cattolici. Può sorprendere forse il fatto che il papa di Roma venga posto sullo stesso piano di Muhammad, il profeta dell’Islam e che quest’ultimo venga rappresentato come un eretico.

Se così fosse, l’Islam dovrebbe essere visto come un’eresia cristiana, secondo un’opinione diffusa in Europa per tutto il medioevo ed oltre. Di conseguenza, se volessimo considerare il Cristianesimo, nelle sue varie articolazioni e correnti dottrinarie, ortodosse ed eterodosse, come la religione dell’Occidente, dovremmo farvi rientrare anche l’Islam. Persino la prospettiva dello “scontro di civiltà”, come la presenta Samuel Huntington, tra Cristianesimo ed Islam, verrebbe a ridefinirsi come uno scontro interno al Cristianesimo, come cercherò di evidenziare più avanti.

D’altra parte, una seppur breve riconsiderazione del significato che eretico ed eresia assumeranno nel primo Cristianesimo, attraverso approcci ermeneutici e valutativi poi adottati fino alla modernità, ci permetterà di evidenziare come la connessione tra Occidente e Cristianesimo appaia assai problematica, poco più di un’ardita esemplificazione.

La stessa nozione di Cristianesimo, su piani diversi, appare assai problematica, al punto che in materia teologica, dottrinaria, liturgica ed ecclesiale sarebbe più esatto parlare di molteplici fenomeni di quella che definiamo religione cristiana. Si tratta di manifestazioni che nel corso di due millenni si sono spesso considerate alternative ed incompatibili. Per tali motivi sarebbe più corretto parlare del Cristianesimo come un movimento articolato e differenziato, da declinare al plurale e non al singolare: ”Cristianesimi” e non “Cristianesimo”.

Queste mie considerazioni potrebbero generare una replica, da una prospettiva cristiana tradizionale ed ortodossa, di questo tipo: “Il cristiano, ogni cristiano, si riconosce in Gesù Cristo, nella sua missione salvifica, nel suo insegnamento raccolto nei quattro vangeli canonici e nella missione degli apostoli”.

In realtà le prime importanti e drammatiche dispute, che coinvolsero la comunità cristiana nei primi secoli della sua vita e che portarono al concilio di Nicea del 325, riguardarono il problema cristologico per eccellenza, quello della natura di Gesù Cristo, a partire dalla definizione dei suoi rapporti con il “Padre”, con Dio.

Il concilio di Nicea, primo concilio ecumenico della cristianità, che vide la presenza di circa 300 vescovi provenienti soprattutto dalle regioni orientali, si tenne nel palazzo imperiale, alla presenza dell’imperatore Costantino, che lo promosse e ne influenzò gli esiti dottrinali esprimendosi a favore della tesi della consustanzialità tra Padre e Figlio, a differenzia dei seguaci di Ario i quali credevano che Padre e Figlio fossero due distinti esseri.

Il concilio di Nicea ribadì “che il Figlio non solo è ‘simile’ (hómoios), ma identico (tautón)” al Padre e tale tesi ebbe l’avallo e la ratifica dello stesso Costantino, “così che non fosse lecito ai governatori delle provincie esimersi dall’attenersi alle deliberazioni prese”.

Nella Vita di Costantino di Eusebio, vescovo di Cesarea vicino alle dottrine ariane, leggiamo che Costantino considerò le decisioni conciliari come espressioni della volontà divina (III,XX) e considerò l’eresia come una forma “ di rivolta e di insubordinazione” (III, LX), proibì le riunioni degli eretici, anche privatamente, e sequestrò le loro sedi (III, LXV), vietando anche la diffusione dei libri degli eretici e “quelli che continuavano a seguire le pratiche perverse che erano state proibite venivano arrestati” (III, LXV-LXVI). Le decisioni del concilio venivano influenzate e sanzionate dall’autorità dell’imperatore e la pena ecclesiastica della scomunica, cioè dell’allontanamento dei dissenzienti, poteva portare all’esilio dello scomunicato da parte dello Stato e, nel caso in cui lo scomunicato fosse stato un vescovo, alla perdita del seggio vescovile.

Queste pesanti ripercussioni fecero si che nel Concilio di Nicea gli oppositori alla tesi dell’ identità di sostanza tra Padre e Figlio, fatta propria da Costantino, si ridussero a due soli vescovi.

La retta dottrina, pertanto, dal concilio di Nicea in poi, sarà considerata non solo la dottrina più diffusa, quella condivisa dalla parte maggioritaria del clero, e non a caso la chiesa cattolica romana era chiamata la “Grande Chiesa”, ma pure la dottrina condivisa e protetta dal potere politico. I contrasti e le divisioni all’interno della comunità cristiana del primi secoli, alcuni dei quali si protrarranno fino alla modernità, furono generati dai motivi più diversi, non solo dottrinali, relativi al calendario liturgico o all’organizzazione della chiesa. Una questione che sollevò tensioni e contrasti fu quella dell’atteggiamento da tenere nei confronti dei lapsi, o “caduti” nell’apostasia che chiedevano di rientrare nella chiesa, come avvenne dopo l’editto dell’imperatore Decio e le conseguenti persecuzioni.

Nella chiesa, accanto ad un atteggiamento indulgente di alcuni vescovi come Cipriano, vi furono reazioni rigoriste come quella di Novaziano contrarie alla riammissione dei lapsi, posizioni che portarono allo scisma.

I motivi di maggiore contrasto all’interno delle comunità dei cristiani, che divennero delle costanti e che ne caratterizzarono le vicende storiche, furono connessi a questioni dottrinarie e teologiche. Tali problematiche non riguardarono solo la figura di Gesù Cristo, il suo messaggio e la prima organizzazione della Chiesa, ma si estesero a questioni importanti ed originarie, alla base della stessa matrice giudaica del cristianesimo. Mi riferisco, ad esempio, a questioni come quelle della natura di Dio e della creazione, la vita dopo la morte e la resurrezione della carne, per citarne alcune, tutte sollevate da quel complesso movimento noto come gnosticismo.

[…]

Le dottrine ritenute eretiche accanto a quelle proclamate ortodosse dalla Grande Chiesa, cioè la chiesa apostolica romana, e gli scismi, cioè la separazione da quest’ultima in nome della “retta dottrina”, cioè dell’ortodossia, caratterizzano tutta la storia del cristianesimo che in nessun periodo è stato un fenomeno unitario. Se volessimo parlare di radici cristiane dell’Europa, dovremmo riferirci a “radici” assai diverse e spesso fra loro incompatibili.

A partire dalle origini del Cristianesimo, il superamento dell’alternativa fra ortodossia ed eresia, tra le dottrine della Grande Chiesa e quelle dei teologi e delle comunità ritenute eterodosse e scismatiche, non è quasi mai avvenuto attraverso il confronto dialettico e un chiarimento dottrinario. Il prevalere di un’opzione su un’altra, dell’ortodossia sull’eterodossia, è avvenuto quasi sempre sul piano dei rapporti di forza: la posizione dottrinaria vincente si è sempre identificata con l’ortodossia e quasi sempre con il potere. Questo è avvenuto anche quando in altri contesti geografici la stessa posizione dottrinaria era considerata eretica e scismatica, come è accaduto in Europa durante i contrasti fra cattolici e protestanti e durante le guerre di religione.

Ciò nonostante, esistono dei criteri per rivendicare l’appartenenza all’ortodossia, cioè alla “retta dottrina”, e discriminare di contro le altre dottrine. Il primo essenziale criterio, rivendicato di fatto da tutte le chiese cristiane, è l’appartenenza alla tradizione. La tradizione è la trasmissione della “buona novella” predicata da Gesù Cristo ritenuta, allo stesso tempo, la parola di Dio. Ma quest’ultima può essere trasmessa solo attraverso i legittimi rappresentanti e portatori della parola divina: i profeti, Gesù Cristo e gli apostoli. Ireneo di Lione, alla fine del II secolo introduce nel lessico dottrinario cristiano l’espressione apostolikè paradosis, cioè la “tradizione degli apostoli”, stando a significare che la vera, l’unica chiesa nasce dagli apostoli e si perpetua attraverso i vescovi successori degli apostoli e continuatori della loro missione.

Tertulliano riprende, sviluppa e codifica la nozione di tradizione, che si può riassumere nella forma: “ea regula… quam ecclesia ab apostolis, apostoli a Christo, Christus a Deo tradidit”.

La tradizione attesta la corretta trasmissione del messaggio originario che in tal modo si conserva integro e non alterato. Gli apostoli sono i depositari del messaggio di Cristo: attraverso i Vangeli lo canonizzano e attraverso i vescovi loro successori lo trasmettono e lo perpetuano. Grazie alla corretta trasmissione della parola divina e grazie ad una catena di ministri e dei loro successori si costituisce la vera chiesa cattolica, cioè universale e apostolica, fondata dagli apostoli di Cristo. La dottrina vera e la chiesa legittima sono le più antiche e nella chiesa apostolica romana la tradizione dell’insegnamento e del sacerdozio sono certe, costanti e certificate.

Al contrario, le dottrine eretiche sono considerate recenti e di incerta origine e del tutto arbitraria la trasmissione della dottrina attraverso chiese non legittimate a tramandare la parola di Dio e a rappresentare la comunità dei fedeli

Tratto da The Myth of western civilization. The west as an ideological category and political myth, NYC Nova publishers science, 2021.

La scienza araba e l’Europa moderna

Con il cristianesimo aveva inizio una nuova cronologia, cioè una nuova storia, una nuova visione dell’uomo e della vita e nuove prospettive esistenziali che avevano al centro il messaggio evangelico, secondo la rappresentazione che ne dava la Chiesa cattolica romana, una realtà la cui esistenza era giustificata a partire da una dubbia interpretazione di una frase attribuita a Gesù Cristo. Durante i lunghi secoli di quell’”età oscura” che è stata chiamata medio-evo e che convenzionalmente va dalla caduta dell’Impero romano di Occidente (476 d. C.) alla scoperta dell’America (1492), la cultura “pagana” nelle più diverse discipline sparì dalle biblioteche, dalle scuole, dalla memoria dell’uomo europeo, soprattutto nell’alto Medio-evo. Una rivitalizzazione della cultura greca, nelle sue molteplici manifestazioni, si avrà solo con il Rinascimento, termine che sta ad indicare una netta cesura con il medioevo ed un rinvio alla tradizione greca e romana in tutti gli ambiti della speculazione e della vita.

Ma il Rinascimento non venne dal nulla e non creò dal nulla il metodo scientifico moderno e un approccio “classico” ed umanistico alla vicenda umana: “Sarebbe più opportuno parlare di ‘rinascita’ di una tradizione accademica che in Europa era andata perduta da molto tempo: ciò fu possibile – e non in minima parte -grazie alla scoperta di testi greci ed arabi e della loro traduzione latina, proprio come gli studiosi islamici, prima ancora avevano scoperto quelle opere dell’antica Grecia di cui si erano perse le tracce. Particolarmente importante, poi, si rivelò la conquista della Spagna, che consentì agli scienziati del Rinascimento di accedere alla ricchezza di biblioteche di città come Toledo, Cordoba e Granada”.

La prima fondamentale rinascita dell’interesse per il mondo, la cultura e la scienza greca si ebbe nel contesto arabo, nell’impero abbaside, grazie a quel complesso fenomeno promosso da Al-Mansur, secondo califfo abbaside e costruttore della città di Baghdad, noto come “il movimento di traduzione dal greco all’arabo”.

In realtà le lingue coinvolte in questo grandioso movimento che prese l’avvio nella metà del IX secolo e durò almeno 200 anni, non furono solo il greco e l’arabo, in un duplice senso. Alcuni testi greci erano stati prima tradotti in altre lingue come il siriaco e da queste in arabo. Altri testi provenivano da differenti contesti geografici e culturali come l’India nota per gli studi di algebra ed astronomia e la Persia che in molti campi aveva un’antica tradizione di studi e ricerche, promossi dai sovrani achemenidi e poi dai Parti e dai Sassanidi.

Astrolabio Arabo

Esistevano nell’impero sassanide varie versioni di una leggenda secondo la quale Alessandro Magno dopo aver conquistato l’impero persiano di Dario III Codomano avrebbe prima fatto tradurre in greco i testi della sapienza persiana e poi li avrebbe fatti distruggere: “Alessandro, il re dei greci, partì da una città dei bizantini chiamata Macedonia per invadere la Persia […]. Egli aveva fatto fare delle copie di qualsiasi cosa si trovasse contenuta negli archivi nei tesori di Persepoli e li tradusse in bizantino e in copto. Quando ebbe finito di copiare tutte le cose di cui aveva bisogno fra questi [materiali] egli bruciò ciò che era scritto in persiano”. Pertanto, le traduzioni dal greco all’arabo erano presentate nella Persia abbaside come una riproposizione del pensiero persiano di cui i Greci si erano appropriati.

Nel grande movimento di traduzione le lingue coinvolte furono molteplici: il sanscrito, il pahlavi (medio persiano), il siriaco, l’armeno e naturalmente il greco e l’arabo. Non pochi dei libri tradotti in arabo erano il risultato di traduzioni di testi rinvenuti in un’area geografica che andava dalla Grecia alla Cina, dall’Egitto all’Afganistan. Un ruolo essenziale nel movimento di traduzione lo ebbero i testi in lingua greca che si occupavano di una gamma estesissima di discipline.

Il movimento di traduzione promosso dai primi califfi abbasidi rivitalizzò l’ellenismo nelle sue molteplici manifestazioni, riproponendo le sue elaborazioni in un contenuto storico e culturale diverso.

Ogni traduzione è un’interpretazione, un’elaborazione e una riscrittura nelle quali l’interprete non propone solo una nuova forma ma apre nuove prospettive ermeneutiche.

Ogni traduzione non è solo una riproposizione del testo ma anche un andare oltre e per certi versi è il risultato dell’incontro di due realtà e di due personalità che si celano nel testo originario e in quello tradotto. Il movimento di traduzione dal greco all’arabo ebbe il suo centro nella Baghdad di al-Maʾmūn in quella che è nota come il bayat al-hikma, “la casa della saggezza”, luogo probabilmente esistito, sinonimo di biblioteca, di ricerca e traduzione, che però si manifestava in molte distinte realtà in tutta la capitale abbaside, tanto che Al-Khalili suggerisce che “sarebbe più opportuno parlare di tutta Bagdad come Medinat al-Hikma (la “Città della saggezza”)”.

Questo movimento ebbe in certo modo una prosecuzione e uno sviluppo “con la conquista della Spagna musulmana da parte dei Cristiani che consentì all’Europa di accedere al patrimonio di conoscenze prodotto nel mondo islamico. Là dove Baghdad era stata il centro del fiorente movimento di traduzione dal greco all’arabo, città come Toledo divennero i centri di traduzione di grandi testi arabi in latino”.

Grazie all’opera di interpreti come quelli della Escuela de traductores di Toledo, in Europa fu possibile accedere non solo ai testi del mondo greco ma alle traduzioni in arabo di materiali provenienti da gran parte del mondo civilizzato, cioè da tutto l’oriente.

La rinascita delle scienze e degli studi umanistici in Europa negli ultimi secoli dell’”età oscura” nota come medio-evo, rinascita che costituì la premessa del più tardo Rinascimento, fu dovuta al fondamentale apporto della civiltà greca e di quelle “orientali”: dalla Persia, dalla Mesopotamia, dall’India, dagli ebrei, dall’Egitto, dalla Cina e, ovviamente, dal mondo arabo.

Non a torto Dimitri Gutas ha sostenuto che “lo studio degli scritti greci dopo il periodo classico può difficilmente procedere senza la loro testimonianza in arabo, che in questo contesto diviene la seconda lingua classica, ben prima del latino”. Lingua araba che, particolare non secondario, per 700 anni fu nel mondo la lingua della scienza.

Il movimento di traduzione fu promosso non solo dai sovrani abbasidi ma pure da privati e mecenati soprattutto della capitale abbaside; coinvolse in due secoli centinaia e centinaia di traduttori, ed assieme ad essi migliaia di persone che lavorarono nel rinvenimento, nel trasporto e nella trascrizione dei libri, alla loro diffusione, catalogazione e alla conservazione. Fu un movimento multietnico e transreligioso, vi parteciparono intellettuali arabi, persiani, egiziani, armeni, indiani, mesopotami e persone delle più diverse religioni, soprattutto musulmani, mazdei, induisti, cristiani di diversi orientamenti ed ebrei.

È importante sottolineare “che l’attitudine del mondo arabo colto nei confronti del pensiero greco all’epoca delle traduzioni, sia stata attiva e non passiva”, come ha scritto Cristina d’Ancona . Si trattò non di una semplice ricezione e riformulazione del pensiero greco ma di una reinterpretazione che in più di un’occasione fu “evolutiva”, nel senso che le stesse opere furono ritradotto due o più volte perché la crescita delle conoscenze che le traduzioni promossero in molti ambiti, favorì il miglioramento della stessa comprensione dei testi e della capacità di una loro interpretazione e riproposizione in lingua araba, rendendo superate le prime traduzioni.

Fu uno straordinario esempio di libera ricerca e di confronto tra molteplici orientamenti e prospettive in molte discipline del sapere, tanto in ambito umanistico che scientifico: “durante il regno di Al-Mamun nel mondo accademico accadde qualcosa di nuovo. L’aver riunito per la prima volta tradizioni scientifiche di tutto il mondo mise a disposizione degli studiosi di Bagdad una visione della realtà di ampiezza mai vista. Ad esempio, le differenze tra le traduzioni di testi astronomici persiani, indiani e greci […] Implicavano che non tutti potevano avere ragione contemporaneamente” .

Questo movimento di incontro ed interscambio culturale anche se nacque a Bagdad su impulso di Al-Mamun, secondo la tradizione dopo aver sognato Aristotele che lo spinse a riscoprire e diffondere il pensiero greco, fu presente in modo diverso nei luoghi di incontro tra mondo arabo e cristiano, in Sicilia, in Spagna e dove erano attivi i Veneziani.

Il movimento di traduzione, che fu di fatto la riproposizione e l’attualizzazione della civiltà greca, andò oltre sterili divisioni tra cultura umanistica e scientifica, tra le scienze dell’uomo e scienze della natura e ripropose una visione integrale e complessiva dell’uomo e della scienza.

Gli arabi in ambito più propriamente scientifico non si limitarono a tradurre i testi greci, ma riconsiderarono pure il discorso sulla natura e sul fine della scienza: “L’eredità che la civiltà arabo-musulmana ricevette dall’antichità greca comporta dunque un importante corpus scientifico, ma anche il discorso sulla scienza che fanno i filosofi […] Questa componente epistemologica, ripresa dai sapienti arabi, ha per gran parte forgiato i loro comportamenti. I popoli più ‘greci’ nel loro atteggiamento intellettuale, dopo i greci, sono stati quelli dell’impero musulmano”.

Nel 1068, a Toledo, Said al-Andalusi scrive la prima storia della scienza che conosciamo (Kitāb Tabaqāt al ‘Umam) dove i popoli sono classificati secondo il contributo dato allo sviluppo dell’umanità. Dei greci si scrive “i filosofi greci sono i più eminenti degli uomini per il rango, più grandi sapienti per lo zelo che hanno mostrato nelle diverse branche del sapere: nelle scienze matematiche, logiche, fisiche e metafisiche, come pure in quelle politiche che trattano della famiglia e della società”.

In sintesi, se volessimo stabilire una linea di continuità fra il pensiero classico (elaborato in Grecia nel corso di quasi 1000 anni in ambito umanistico e scientifico ed in parte trasmesso al mondo romano) e la modernità non potremmo non considerare il ruolo avuto dal mondo arabo-islamico in questo processo.

Per “mondo arabo” non si intende un’appartenenza etnica ma di tipo politico-culturale favorita essenzialmente dall’uso della lingua araba che a partire da Abd al Malik (685-705) divenne la lingua usata a livello amministrativo nell’impero e fu anche la lingua della cultura: da Saana a Saragozza da Samarkanda a Marrakech.

Gli arabi non furono banalmente dei raccoglitori/traduttori/trasmettitori del pensiero umanistico e scientifico greco, un’attività che si svolse soprattutto nell’VIII e IX secolo della nostra era, in quella che è nota come “l’età della traduzione”. Se il “mito fondativo” vuole che le traduzioni iniziarono dopo che Al Mamum vide in sogno Aristotele e si intrattenne con lui conversando sulla natura del bene, sappiamo che già Al Mansur bisnonno di Al Mamum aveva promosso un’ organica attività di traduzione di scritti che provenivano da altre culture: soprattutto dalla Grecia, dall’India, dalla Persia e dalla Mesopotamia. Ma i primi contatti con il mondo greco risalgono all’epoca del primo Islam e dei califfi omayyadi. All’indomani della morte del Profeta (632), ad opera dei quattro Califfi “ben guidati” e dei primi califfi omayyadi, l’Islam si espanse su tre continenti, dall’Afganistan ai Pirenei. In alcuni contesti geografici come l’Egitto, la Mesopotamia, l’Asia minore e la stessa Persia erano ancora presenti focolai scientifici di espressione greca, siriaca o persiana, in città come Alessandria, Gundishapur, Antiochia, Nisibe, Harran, dove si praticava la medicina galenica e si conoscevano testi come gli Elementi di Euclide, di astronomia, di fisica, ma pure di filosofia e grammatica greca.

Altri fattori contribuirono alla promozione della ricerca e alla diffusione del sapere: ad esempio la diffusione nel mondo arabo di istituzioni scolastiche di vari livelli, fino a quelle che possiamo considerare le prime università della storia. Anche se non c’era uniformità nei programmi di insegnamento e se le materie religiose occupavano un ruolo importante, soprattutto nei primi livelli, le istituzioni scolastiche ebbero un ruolo importante.

Un altro motore di sviluppo scientifico fu l’appropriazione – grazie ad artigiani cinesi – e lo sviluppo delle tecniche di produzione della carta che è stata indubbiamente “un elemento di accelerazione della circolazione dell’informazione” e che nel giro di un secolo – dalla fine del IX secolo a quella del X – sostituì quasi del tutto il papiro e la pergamena. Nel X secolo, grazie a un nuovo tipo di istituzione chiamata Dâr al-‘Ilm (Casa della scienza) gestita secondo il sistema della manomorta (Waaf), le biblioteche divengono accessibili a tutti i lettori e grazie all’uso della carta il lavoro dei copisti diventa più agevole. Gli studiosi arabi delle più diverse discipline non furono dei “trasmettitori” di sapere, quasi un elemento estraneo tra l’Europa dell’ellenismo a quella del Rinascimento, ma furono allo stesso tempo dei ricercatori, degli innovatori e dei precursori e anche dei “trasmettitori”, cioè degli insegnanti e dei maestri, secondo il procedere tipico della scienza che Al Ghazali così sintetizza: “All’inizio della scienza sta il silenzio; poi l’ascolto attento; dopo la memorizzazione; in seguito il sapere e per finire la ritrasmissione del sapere”.

Nel campo più propriamente scientifico l’apporto degli arabi fu fondamentale: la chimica nasce nel mondo islamico medievale e agli arabi si deve l’invenzione dell’algebra come disciplina separata dall’aritmetica e dalla geometria. Intorno alla seconda metà del IX secolo a Bagdad si hanno i primi studi sistematici di oftalmologia e senza l’apporto degli astronomi arabi, in particolare di al-Tusi e la Scuola di Maragha, è stato scritto che Copernico “avrebbe potuto tranquillamente seguire la tradizione paterna nel commercio del rame cui deve il suo nome”.

Per ogni musulmano “la più nobile delle scienze è la conoscenza di Dio” ed è da preferirsi, come scrive Al Ghazali, la scienza religiosa che porta alla salute dell’anima a quella medica che porta all’effimera salute del corpo. Ciononostante una delle principali caratteristiche di Dio è quella di essere creatore e “Signore dei Mondi” e la principale prova dell’esistenza di Dio deriva dall’esistenza del mondo, che in quanto artefatto è inconcepibile senza l’artefice. Perciò Ibn Rushd (Averroè) inizia Il trattato decisivo sull’accordo della religione con la filosofia proprio con quest’argomento, sostenendo la liceità della filosofia che “altro non è che speculazione sugli esseri esistenti, e riflessione su come, attraverso la considerazione che sono creati, si pervenga a dimostrare il loro creatore”. Per questo motivo sostiene che ricerca filosofica e teologica devono portare agli stessi risultati e qualora ciò non avvenga, cioè “se una conclusione cui si perviene attraverso la dimostrazione contrasta col senso apparente delle Scritture, è questo senso apparente a necessitare di una interpretazione allegorica, secondo – beninteso – le regole dell’esegesi linguistica araba”.

La posizione di Averroè non si identifica in modo automatico con l’ortodossia islamica, ma che l’universo sia creazione divina e manifestazione della sua volontà è un “dogma” ribadito nel Corano e comunemente condiviso. Conoscere il mondo significa conoscere una delle manifestazioni di Dio e in via più o meno diretta Dio e la sua volontà.

In sintesi se volessimo ancora far ricorso a categorie ambigue come quelle di “cultura classica”, intendendo con questa formula una serie di acquisizioni fondamentali per lo sviluppo della civiltà europea e costitutive del cosiddetto “mondo occidentale”, dovremmo riconsiderare alcuni luoghi comuni. Quella che noi chiamiamo “cultura classica”, in realtà è il risultato delle interazioni e delle elaborazioni di molteplici popoli nel corso dei secoli, soprattutto in ambito scientifico e tecnologico.

La ricorrente tesi che troviamo da Platone ad Hegel, che i Greci rielaborarono in modo originale le conoscenze che ricevettero da altri popoli, come gli egiziani e i caldei, vale in tutti i contesti in cui si svolge ricerca, insegnamento, interscambio e confronto. Vale esempio per tutto il nostro medioevo grazie al grande sviluppo della scienza, della tecnologia, della speculazione filosofica e logica nell’impero musulmano. I filosofi, di storici, gli astronomi, i chimici, i medici, i matematici, gli ingegneri, gli architetti, i fisici ed i logici del mondo arabo, a partire dall’VIII secolo non si limitarono a raccogliere i risultati della ricerca prodotta in vari ambiti nel mondo greco, persiano, indiano, egiziano, cinese e caldeo. Studiarono questi vari materiali, li confrontarono, li rielaborarono e andarono oltre.

All’alba della modernità, dopo 700 anni di studi e ricerche prodotti nell’ambito musulmano i risultati ottenuti permisero di definire un insieme di acquisizioni ben più ampie e articolate di quelle con le quali gli arabi si confrontarono nei primi secoli della loro storia.

Tratto da The Myth of western civilization. The west as an ideological category and political myth, NYC Nova publishers science, 2021.

L’ “Operazione Barbarossa” e la difesa dell’occidente

Manifesto propagandistico delle SS nel quale è rappresentata l’Unione Sovietica come un drago con i simboli del comunismo e dell’ebraismo

Nella notte del 24 giugno 1941 ebbe inizio la più grande invasione della storia, che vide la mobilitazione di circa tre milioni di combattenti di terra e d’aria su un fronte di quasi 2000 km che andava dal Mar Baltico al Mar Nero. L’operazione, chiamata in codice “Barbarossa”, consisteva nell’attacco della Germania nazista alla Russia comunista con lo scopo di distruggere il grande impero sovietico e ridefinire la struttura geo-politica dell’Europa orientale, della stessa Germania e conseguentemente dell’intera Europa.

Se volessimo distinguere le cause occasionali e contingenti da quelle storiche di questa straordinaria impresa, potremmo dire che il principale obiettivo della politica internazionale del nazional-socialismo era per un verso completare la riunificazione in un unico Reich di tutte le genti di lingua tedesca, ma in prima istanza creare ad Est un Lebensraum, uno spazio considerato vitale per il futuro della nazione tedesca. Ad Est della Germania c’era il mondo slavo e, soprattutto, un impero quello dell’URSS, che rappresentava per i Tedeschi l’insieme e la sintesi del nemico sul piano storico, ideologico, politico e culturale. Il tutto riassumibile con la formula “comunismo ebraico ed asiatico”, la “razza” ritenuta la più infida e pericolosa.

Tale attacco fu ritenuto possibile nell’estate del 1941, grazie alla situazione di stallo che si era creata sul fronte occidentale dove regnava quasi incontrastato l’ordine dei nazisti; la Gran Bretagna era sulla difensiva entro i propri confini ed incapace di avere un ruolo operativo e determinante nel continente europeo.

Interessanti furono le motivazioni ideologiche, gli argomenti di propaganda, i progetti di colonizzazione dei territori della Russia occidentale e le prospettive politiche e strategiche con le quali furono coinvolti, anche sul piano militare, consistenti frazioni di popoli europei e del Vicino Oriente. Molti combattenti, in gran parte volontari, furono arruolati nella Wermacht o in formazioni note come Waffen SS, le SS combattenti, che ebbero un ruolo importante nella guerra, soprattutto sul fronte orientale. Tali milizie, considerate truppe scelte e d’élite, raccolsero circa un milione di combattenti di quasi venti diverse nazionalità: francesi, belgi, danesi, olandesi, fiamminghi, romeni, ungheresi, norvegesi, ucraini, svedesi, lettoni, estoni, lituani, azeri, armeni, cosacchi, albanesi, croati, indiani e via dicendo.

La campagna contro l’URSS fu presentata sul piano ideologico come una battaglia in difesa dell’Europa e dell’Occidente e l’esercito internazionale schierato a fianco dei tedeschi come il primo esercito di un’Europa ariana ed anticomunista che avrebbe instaurato un nuovo ordine europeo che, seppure all’ombra della svastica, avrebbe permesso alle nazioni come quella armena, azera, ucraina, tatara, cosacca, ecc., di liberarsi dal giogo comunista e conquistare un’indipendenza garantita dal Reich tedesco, presentato come Primus inter pares di una confederazione europea che avrebbe riunito popoli ariani e quanti avevano combattuto contro il bolscevismo “asiatico”.

Prospettive strategiche, obiettivi politici, motivazioni ideologiche e slogan propagandistici spesso si legarono insieme, a giustificazione non solo di una campagna militare, ma pure di una nuova geografia politica fondata sulla dottrina del razzismo tedesco e delle sue molteplici diramazioni sul piano storico, antropologico, scientifico e via dicendo. Il “diritto” dei Tedeschi ad espandersi ad Est fu giustificato con una serie di argomenti di tipo razzista che invadevano vari campi. Ad esempio, attraverso la strampalata teoria di Hanns Hörbiger nota come Welteislehre, “Ghiaccio universale”, si sostenne che in epoca glaciale un asteroide caduto sulla terra aveva provocato una glaciazione nel Nord Europa che aveva costretto i popoli nordici ad abbandonare le loro sedi e a spingersi nell’Europa del Sud e dell’Est, fino all’India ed oltre, in cerca di migliori condizioni di vita. Processo noto pure come Germanizzazione (Germanisirung), cioè diffusione dei popoli e delle culture germaniche, oppure come “diffusionismo” che significava la stessa cosa.. Queste strampalate teorie, assolutamente prive di riscontri e di conferme e del tutto evanescenti, furono fatte proprie dall’élite del nazional-socialismo, a partire da Hitler e Himmler, ed elaborate da personaggi stravaganti che attingevano al folclore, a leggende e saghe o a miti come quello di Atlantide. Tali teorie, però, furono giustificate anche da schiere di scienziati e accademici di regime, tanto vili quanto compiacenti.

Ne è una riprova la vicenda dell’Ahnenerbe, alla lettera “L’eredità degli antenati”, creatura di Himmler con lo scopo di “ricercare ed esplorare lo spazio, l’azione, lo spirito e l’eredità delle razze nordiche e germaniche” (H. Himmler, Germanien, febbraio 1939). Il suo primo direttore, Herman Wirth sosteneva una stravagante teoria secondo la quale in epoche ancestrali nella mitica Atlantide c’era stato un popolo ariano con una struttura sociale fondata sul matriarcato e una religione “monoteista” con un culto solare. Un traumatico evento atmosferico avrebbe determinato lo spopolamento e la diaspora dei suoi abitanti in tre continenti, diffondendo ovunque la razza ariana e la sua Weltanschauung, la sua visione del mondo: dall’India al Giappone, dal Messico alla Persia. A partire dal 1937 ci sarà un nuovo presidente Walther Wüsth, con più titoli accademici del predecessore ex lettore universitario, che non sosterrà più origini matriarcali, pacifiste e solari degli ariani. Würst manterrà però quelle che erano diventate le linee guida del razzismo di stato tedesco: la “dottrina” secondo la quale sarebbe esistito un popolo di genti nordiche, “germaniche”, che per motivi probabilmente climatici avrebbe abbandonato gran parte le terre originarie diffondendosi nel mondo. Ne sarebbe stata prova evidente il fatto che là dove c’è una cultura e una razza “superiore” ci sarebbe stata la presenza nordica e germanica, partendo dall’assunto che ogni forma di Civiltà degna di questo nome sarebbe derivata unicamente da un presunto popolo nordico e ariano. In un discorso tenuto a Monaco il 13 agosto del 1920, Hitler afferma che furono “immigrati ariani ad aver donato all’Egitto la sua alta civiltà, la stessa cosa è accaduta per la Persia e la Grecia”. Di questa immigrazione ariana alla base della civilizzazione del mondo non si definivano origini, tempi e modi, né tantomeno si fornivano riscontri di una qualche fondatezza, ma si cercavano presunti riscontri solo attingendo liberamente a miti, saghe, leggende, eventi e teorie astronomiche inventati di sana pianta..

La fantasiosa dottrina del Diffusionismo o Germanizzazione e quella di un nuovo ordine europeo ariano e anticomunista, furono alla base della propaganda nazista nella campagna contro l’URSS, presentata come una “Crociata” contro il bolscevismo asiatico e in difesa della “Civiltà occidentale”.

Oltre alla rivendicazione di un Lebensraum, di uno spazio vitale ad Est, necessario per la crescita e per la sopravvivenza dei popoli tedeschi, si giustificava l’attacco all’URSS come un processo di prosecuzione di quella che era stata la storica politica tedesca di espansione ad Est. Soprattutto le SS di Himmler si presentarono come un nuovo Ordine Teutonico che avrebbe dovuto estendere e difendere ad Oriente i confini del Reich. Personaggi come Enrico I di Sassonia, (al quale fu dedicato l’intero numero 7 della rivista Germanien, nel 1936) furono riletti come i promotori di una politica di espansione ad Est, segno distintivo delle esigenze socio-economiche e della vocazione storica della Germania. Un altro argomento centrale nella propaganda nazista a sostegno dell’operazione Barbarossa, fu quello, in gran parte inventato o travisato, della presunta presenza storica di popoli germanici, grazie a guerre di conquista, in territori che al tempo facevano parte dell’Impero sovietico. Questo valeva ad esempio per la Crimea e per l’Ucraina, che si sosteneva fossero state in passato conquistate dai Goti, popoli di origine germanica. Si parlò persino di fondare in Crimea e in parte dell’Ucraina una repubblica autonoma abitata da genti di lingua e cultura tedesche, chiamata Gotengau, alla lettera “Regione dei Goti”.

L’obiettivo dichiarato della “Operazione Barbarossa” era quello di sconfiggere l’URSS, di cambiarne il governo con uno politicamente vicino alla Germania nazista. Di ridurre in seconda istanza l’estensione dell’URSS, favorendo la nascita di una serie di nuovi stati indipendenti come la Georgia, l’Armenia, l’Ucraina, l’Azerbaijan, la Crimea, ecc., che sarebbero entrati nell’orbita del Reich. L’obiettivo principale era però occupare e colonizzare con genti tedesche tutta la parte della Russia ad occidente degli Urali, con un vero e proprio esercito di soldati-contadini inquadrati nelle SS, che in fattorie e villaggi per loro appositamente costruiti avrebbero svolto opera di colonizzazione, salvaguardia e controllo del territorio, ma pure di vigilanza e asservimento di milioni di slavi, ridotti a forza lavoro in regime di apartheid, secondo il modello, tanto caro agli intellettuali nazisti, adottato dagli Spartani nei confronti degli Iloti. Questi guerrieri contadini avrebbero colonizzato la Russia occidentale e difeso in armi quelli che sarebbero diventati i confini orientali dell’Occidente.

La democrazia occidentale è compatibile con il cristianesimo?

Il cristianesimo è compatibile con ogni tipo di potere, a condizione che quest’ultimo riconosca se non il primato della religione, almeno la legge religiosa. Il suo valore non è considerato relativo e valido per una specifica comunità, ma assoluto ed universale in quanto Dio è la verità stessa.

Posta la questione in questi termini, ma non vedo in quali altri si potrebbe porre, sembrerebbe assai problematico il rapporto fra cristianesimo/cattolicesimo e democrazia. A partire dalla banale considerazione che il potere fondato su Dio (teocrazia) è cosa diversa dal potere fondato sul popolo (democrazia). Ancor di più se consideriamo il popolo come un soggetto che ha un potere assoluto, cioè che non riconosce niente e nessuno sopra di sé.

La stessa legge, in democrazia, per essere valida, cioè per avere un valore riconosciuto, deve essere formulata non nel riconoscimento e in ottemperanza di principi superiori, ma in conformità ai principi costituzionali e/o dell’ordinamento che il popolo sovrano si è dato. In democrazia il primo principio di riferimento non è la voluntas dei, ma la utilitas populi.

Il cristianesimo è compatibile con ogni forma di governo, sia essa monarchica, di ottimati o di popolo, quando il governo sia formato da cristiani e conforme ai precetti del cristianesimo, che nell’emisfero cattolico si identificano con la dottrina della Chiesa. Ma un punto è acclarato: la dimensione politica che attiene alla sfera mondana è subalterna alla dimensione religiosa che attiene alla sfera del sacro. In quanto subalterna la politica deve conformarsi ai precetti della religione e non può rivendicare una sua autonomia di principi e d’azione. Per tutto il medioevo la contesa tra papato ed impero verterà sulla questione del primato tra la sfera spirituale rappresentata dalla Chiesa e del suo massimo esponente, il Papa, e la sfera politica rappresentata dall’impero e dall’imperatore. L’arma estrema di cui il Papa si serviva era la scomunica dell’imperatore, che consisteva nel privarlo della comunione con la Chiesa e con i cristiani, misura che si ripercuoteva nel venir meno da parte della cristianità dell’obbedienza ad un sovrano che non era più in senso pieno un sovrano cristiano.

È nota la posizione critica e di condanna del cattolicesimo romano nei confronti di tutte le ideologie nate con le moderne rivoluzioni: dottrine politiche come il liberalismo, la democrazia, il socialismo, l’anarchismo e il comunismo. Bisognerà aspettare il messaggio della Radio vaticana del 24 dicembre 1944, “radiomessaggio di Sua Santità Pio XII ai popoli del mondo intero” perché la democrazia sia definita come un regime politico compatibile, a certe condizioni, con il cristianesimo.

Pio XII nel messaggio di Natale del 1944 dice, tra l’altro: “è appena necessario di ricordare che, secondo l’insegnamento della Chiesa, non è vietato preferire governi temperati di forma popolare, salvo però la dottrina cattolica circa l’origine e l’uso del potere pubblico”, aggiungendo che “la Chiesa non riprova nessuna delle varie forme di governo purché adatte per sé a procurare il bene dei cittadini”, riprendendo le parole di Leone XIII nell’ Enciclica Libertas, del 20 giugno 1888.

Pio XII, il successore di quel Papa Ratti che aveva chiamato Mussolini “l’uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare”, alla luce della nuova situazione che si stava delineando nel mondo, con la leadership degli USA che erano allo stesso tempo la prima democrazia del pianeta, apre alla possibilità di “governi temperati di forma popolare”. Subito però precisa che tale stato, come ogni Stato, deve rispettare “l’ordine assoluto degli esseri e dei fini” che ha origine “in un Dio personale nostro creatore”. Allo stesso tempo auspica che il potere venga affidato ad “una eletta [schiera] di uomini di solida convinzione cristiana”.

Per questo la Chiesa cattolica che elegge il suo leader, il Papa, con il criterio maggioritario, rifiuta tale criterio se con esso si volessero legittimare scelte in contraddizione con “l’ordine assoluto degli esseri e dei fini”, cioè con la dottrina della Chiesa.

Potremmo porci, a questo punto una domanda che potrebbe apparire persino ingenua. Come si deve comportare il cittadino cattolico di uno Stato democratico che promuove norme ed ordinamenti contrari alla dottrina della Chiesa, realtà che rappresenterebbe “l’ordine assoluto degli esseri e dei fini”?

La storia e la cronaca degli ultimi 75 anni hanno risposto ampiamente a questo quesito. Per limitarci alla sola Europa occidentale, che è allo stesso tempo la regione che storicamente si identifica tanto con il cattolicesimo che con il cosiddetto Occidente, la cronaca degli eventi che hanno seguito la seconda guerra mondiale mostra che la Chiesa cattolica apostolica romana in prima persona, attraverso i suoi massimi esponenti e i movimenti culturali e religiosi di area cattolica, attraverso gli stessi partiti che al cristianesimo si riferivano, come in Italia la Democrazia Cristiana (1943-1994), ha cercato di contrastare con tutti i mezzi a sua disposizione iniziative di legge ritenute non in sintonia con la dottrina cristiana, cioè con il catechismo della Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica ha cercato e cerca in ogni modo di contrastare leggi e comportamenti che promuovano o favoriscano il divorzio, l’interruzione volontaria di gravidanza, la libera scelta di porre fine alla propria vita attraverso l’eutanasia, le unioni civili e i il matrimonio fra persone dello stesso sesso. In Italia, ad esempio, la Democrazia Cristiana, partito di dichiarata matrice cristiana, ha promosso sia il referendum contro il divorzio, introdotto in Italia con la legge 1° dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, sia quello contro la legge del 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria di gravidanza. Entrambi i referendum, come è noto, ebbero esito negativo per i promotori e le due leggi contestate restarono in vigore.

In uno stato democratico è del tutto legittimo che quanti non condividano delle norme possano, se ammesso dall’ordinamento, tentare di modificarle. Lo strumento referendario è uno dei mezzi più diffusi nei regimi democratici per verificare l’opinione dei cittadini su molte questioni. Altrettanto ammissibile appare il rifiuto da parte di un individuo di servirsi di certe opportunità che la legge prevede, ad esempio di divorziare o di abortire, se tali pratiche contrastano con la sua sensibilità religiosa o morale.

Meno comprensibile è la pretesa di una parte di cittadinanza , per giunta minoritaria, di condizionare la legislazione dello Stato in materie come il diritto di famiglia, i diritti civili, le scelte in tema di finis vitae.

In uno stato laico, aconfessionale e fondato sul pluralismo e la libertà in campo religioso, quale è lo stato liberal-democratico, la Chiesa non può avanzare delle pretese e delle rivendicazioni in nome di Dio o delle sacre scritture, cioè di un diritto divino che discenderebbe direttamente da Dio. Il problema viene in qualche modo eluso riproponendo sotto altre vesti le caratteristiche di un diritto di matrice religiosa, che seppure non è stato mai formalizzato in un testo normativo è ritenuto di fatto espresso dalla dottrina della Chiesa cattolica.

Per opporsi a leggi come quelle su ricordate, in materia di divorzio, ma pure di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di aborto e di eutanasia, la Chiesa cattolica, i giuristi, i politici e più genericamente gli intellettuali di area cattolica, si rifanno a principi come il diritto naturale, il diritto alla vita, la legge morale, il valore della persona, la coscienza della persona. Un’analisi dei singoli criteri di legittimazione appena ricordati non sarebbe possibile in questa sede, perché troppo estesa e complessa. Vale la pena, però, sottolineare che tutti questi motivi sono riconducibili ai postulati del cristianesimo, così come vengono interpretati dalla dottrina della Chiesa cattolica. Ad esempio la legge di natura è considerata tale soprattutto nella versione di San Tommaso, il quale la definisce come “la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna”, per cui una legge umana è giusta se deriva da una legge naturale, che a sua volta rinvia ad un superiore ordine divino. Tommaso riprende esplicitamente le tesi di Agostino di Ippona, il quale sostiene che “non è da considerarsi legge una norma non giusta” .